本記事では生物分類技能検定の1級まで取得した筆者が、生物分類技能検定の3級に実際に合格した際の勉強方法やおすすめの参考書などを紹介していきたいと思います。

生物分類技能検定3級の試験について

生物分類技能検定3級の概要

まず、資格試験を受ける際には試験について知ることが大事です。

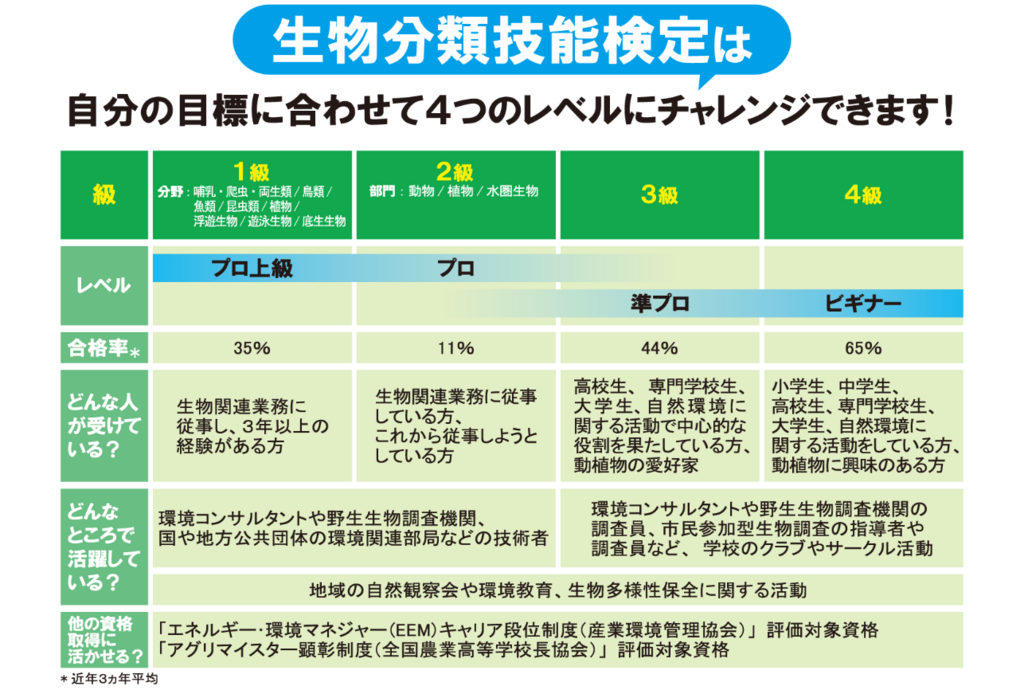

この試験は受験資格がなく、幼稚園生や小学生など誰でも気軽に受けることのできる試験となっています。ただ実際は、高校生や専門学生、大学生、その他生物の愛好家の方たちが多く受験しているみたいです。

一応公式ホームページでは上記のように説明されています。

試験内容としては、広く生物一般を対象とした、分類に必要な基礎知識を問われる問題が出題されます。

その中でも身近な生物(野生動植物、栽培種、家畜、野菜、果物など)の分類、区別、標本の作製技術、保管方法の初歩などが出題されます。

試験はすべて択一問題となっているため、知っているか知らないかの知識の差ですべてが決まります。

生物分類技能検定3級の合格率

合格点は100点満点中60点となっています。

合格率については昔は30%台のこともありました近年では50%程度の合格率となっていることから、きちんと勉強すれば比較的合格しやすいレベルの資格であるといえます。

生物分類技能検定3級の難易度

前述したとおり、高校生から~大学生向けの試験内容となっていますが、試験内容は生物分類に関する初歩的な知識を問われる試験となっています。

このことから、試験の難易度はそんなに難しくないと考えていいと思います。ただ高校生までに習う生物学とはまたちょっと出題範囲が違うので、しっかりと試験対策用の勉強が必要となるので注意が必要です!

1ヶ月ぐらい前しっかり勉強して準備していけば十分合格できるラインかと思います。

生物分類技能検定3級の勉強方法

1.まずは過去問・解説集をやりこむ

生物分類技能検定は3級はありがたいことに公式の問題集と解説集が、4級とセットで販売されています。

この問題集と解説集は2冊とも必須なので、まだ買っていない方は絶対購入してください!

試験を受ける際はまず、過去問を勉強して問題の傾向をつかむことが重要です。

試験は、次のような構成となっています。

- 生物の一般問題

- 植物の分類や形態・生態に関する問題

- 動物の分類や形態・生態に関する問題

- スケッチ問題(実物を見てその場でスケッチする)

なお、最後のスケッチ問題については、2021年の試験ではCBTという会社提供の受験システムとなったため、この問題は採用されていません。受験者数分のスケッチ対象とするサンプルの準備なども大変なことから、今後は無くなるんじゃないかなと予想しています。

過去問をやっておくことで、どんな問題が出るのかを把握することができるだけでなく、試験に要する時間なども事前に把握することができるため、しっかりと勉強しておく必要があります。

また生物分類技能検定3級では、過去問と全く同じ問題もでるため、過去問で出た問題は確実に答えられるようにしておきましょう。

問題集と解説集は3カ年分が含まれています。最低でも2週はしておくのがベストです。去年出たもんだはさすがにまったく同じように出る可能性は低いため、2年前、3年前の分について重点的に勉強しておくのがおすすめです。

また過去問を最初にやることによって自分の今の力量を図ることができます。例えば過去問を全部解いてみて50点だった場合は、合格点まであと10点必要なのでどのくらいの勉強が必要になるかをおおよそ図ることができます。

その中でも、生物の一般問題は全部自信をもって答えることができ、満点を取ることができた場合は、そんなに重点的に説く必要はないでしょう。どこを重点的に勉強していくか、取捨選択をしていくことが合格への近道となります!

2.実際に野外に出て覚えよう

生物分類技能検定は、生物愛好家のための資格なのです。

フィールドに実物がたくさんいるのに、机上だけで勉強しているのはとてもつまらないですよね。

そこでおすすめなのが実際に屋外に出て覚えることです。

生物分類技能検定3級は初歩的な内容が多いことから、皆さんがそこらへんで見かけるような生き物の問題が普通に出てくるのが面白いところなのです。

野菜の問題なんかもときどき出てくるので、ほんとに身近な問題が多いです。

屋外に出て、実物を見ることにって皆さんが思っている以上に簡単に覚えることができます。机上で頑張って覚えようとしたものより、実物を見てこれが○○って名前の生き物なのかって覚えたほうが長く記憶に残ります。

勉強が苦にならないので非常におすすめの方法です。

3.ノートにまとめて自作の図鑑を作ってみよう

そして、野外で覚えた生き物は写真を撮ったり、スケッチを取ったりすることで、自分の自作の図鑑を作ってみるのもおすすめです。

資格試験の合格のためだけと考えてしまうと、この段階はちょっと効率が悪くなってしまうのが難点ですが、これから生物で仕事をしていきたいなと考えている生き物好きな方は、非常におすすめです。最近はパソコンで簡単に整理することができるのでまとめてみると非常に楽しくておすすめです。

|

和名:ユキノシタ 学名:Saxifraga stolonifera ユキノシタ目 ユキノシタ科 山地の湿った場所に生育する草本。脈に沿って縞模様の斑が入った円い葉をつけ、初夏に下2枚の花びらだけが大きな白い5弁花を咲かせる。 |

こんな感じで自作図鑑を作るのは非常におすすめです。

整理しておく内容としては種名がわかるような写真と、学名、分類(目、科など)、簡単な生態情報です。

これだけでも、整理して頭の片隅に覚えておくだけで、だいぶ試験対策になりますので、対策の時間がゆっくり取れる方はぜひ試してみてください。

4.大問別の勉強方法のコツやポイント

ここでは、大問別の細かい勉強方法のコツやポイントについて整理しておきたいと思います。

前述したとおり、生物分類技能検定3級の問題の構成は以下の表のような感じとなっています。

| 大問 | 割合 |

| 生物の一般問題 | 10~20% |

| 動物の分類や形態・生態に関する問題 | 40~45% |

| 植物の分類や形態・生態に関する問題 | 40~45% |

| スケッチ問題(実物を見てその場でスケッチする) | 0% |

それでは大問別に開設していきたいと思います。

生物の一般問題

生物の一般問題では、生物学についての幅広い問題が出題されます。ここはなかなか対策が難しい分野になります。

とはいえ、問題の割合もそんなに多くはないので、今ある知識と過去問をやるだけで対応するだけでも十分だと思います。

問題は、生物の学名問題、ブラキストン線や渡瀬線などの生物地理学的問題、外来種や重要種、天然記念物に関する問題、生物分類史的な問題と様々なことが問われます。

ただ、そんなに難しいことを聞かれることはないので、ここについては学校で使うような生物の資料集などを読んでおくだけでも十分勉強になります。

動物の分類や形態・生態に関する問題

動物の問題は鳥類、哺乳類、魚類、両生爬虫類、昆虫類など様々な分野から出題されます。

この分野については、後で紹介する図鑑などを読むほか、実際にフィールドで見た生き物を図鑑などで調べて見た目と分類、分布を覚えておくのがおすすめです。

分布を覚えておくことで写真問題のヒントにもなるのでおすすめです。

写真問題は出題範囲の中でも簡単なよく見かけるような種類が多いため、過去問を見て全部即答できるレベルまで覚えておかないと合格は難しいです。

選択の択一問題では、これは何科とか、次のうち似ている仲間はどれでしょうという問題が多くを占めています。そのため、その動物が属している目や科を覚えておくのが一番の勉強になります。

植物の分類や形態・生態に関する問題

これは、私が勉強していくうえで一番難儀な分野でした。

基本的には動物の植物バージョンとなっています。コケや菌類みたいなマイナーな分野はほとんど出ませんが、春の七草や野菜など身近な種が多く出題されます。

例えば先ほど図鑑作成のところで紹介したユキノシタも出題されたことのある種ですが、一般の方は知らない人のほうが多いかと思います。生物好きとはいえ、動物が好きな方が多いように思います。そのため、植物の基礎的な知識はほぼないですという方が多いのではないでしょうか。

将来、生物調査の仕事をしたいなと思っている方は、動物を専門としていても植物は非常に重要なので基礎的な知識はしっかり身に着けておくのがおすすめです。

植物が苦手な人もここをしっかり押さえておくことで合格がぐっと近づきますので、避けずにしっかりと力を入れて勉強しましょう。

スケッチ問題の勉強方法

おそらくなくなってしまった大問かもしれませんが、一応対策やコツなどを紹介していきたいと思います。スケッチは生物学の基礎となるので、これから生物をしっかり勉強していきたい人は、四角関係なく勉強しておくのがおすすめです。

スケッチはうまい下手ではなく、一つの学問としてとらえるのがおすすめです。

スケッチにはちゃんとルールがあるので、そのルールにのっとって書かなければ減点対象となります。一から勉強しておきたい人は以下の本を読んで勉強しておくことをお勧めします。

この本はスケッチの基礎をしっかりと説明しているので非常におすすめです。

この記事内でもスケッチの書き方についてちょっと触れていきたいと思います。

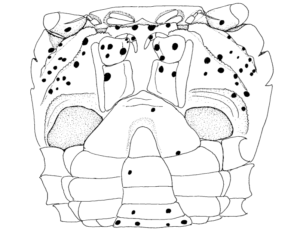

上の画像はとあるカニのスケッチです。

分類学ではこういったスケッチが基本となり、最新の論文の新種記載などでも写真だけではなく絶対スケッチがあります。多分スケッチがないと査読が通らないです。それほど重要なのがスケッチとなあります。

スケッチはデッサンとは違って、以下のようなポイントがあります。

- 線は1本で書く(わしゃわしゃ書くと毛があると取られる)

- 途中で途切れたりしてはいけない

- はみ出してもいけない

- 大きさの比率を正確に描く(非常に大事で、定規などで測って書くレベルで大事です)

- 影は点描で書く

これらの基本的なルールがあるのが生物スケッチです。上の画像を参考にスケッチの練習や勉強をしておくのがおすすめです。ほかにもネットで分類の論文を読めばたくさんのプロのスケッチを見ることができ参考になります。

生物分類技能検定3級へ合格するためのおすすめ参考書

最後に勉強していくうえでおすすめの参考書、図鑑を紹介していきたいと思います。

自分が苦手で対策がしたい分類群の図鑑やこれから極めていきたい分野の図鑑だけでも買って勉強していくのがおすすめです!

実際私も植物の図鑑は買って勉強しました!

身近な植物をピックアップした図鑑です。

非常によく見かける植物だけがピックアップされているので、植物に苦手意識がある人には、是非買って勉強してほしい一冊です。

日本で猛威を振るっている外来種を紹介している図鑑です。

外来種は結構問題で取り扱われることが多いので、これで勉強するのはおすすめです。

こちらは魚類の図鑑です。日本の淡水魚の全種が網羅されているので、これ覚えることができたら満点間違いなしといった代物です。

こちらも日本の哺乳類をすべて網羅している図鑑です。詳しい生態形態が紹介されていておすすめの図鑑です。

ちょっとオーバースペックになっているかもしれませんが、最新の両生類・爬虫類の図鑑です。

両生類・爬虫類好き、勉強したい方にお勧めの図鑑です。

こちらは鳥類の図鑑です。全種図鑑ではないですが、試験では絶対に出ないようなマニアックな種は掲載していないので勉強に用いるのにはおすすめです。

昆虫類1600種を掲載しているアマチュアの昆虫マニア向けの図鑑です。

生物分類技能検定3級の勉強方法まとめ

生物分類技能検定3級の勉強方法をまとめてみました。

- 過去問を周回する(2回以上)

- 実際に野外に出て見つけた種類を図鑑を使って調べたりして覚える!

- 自作の図鑑を作る(勉強の余裕がある人向け)

- 苦手な分野や図鑑を買って対策する

時間がない人はまずは過去問重視で、余った時間に苦手な分類群の生物の勉強をするのがおすすめです。合格へ向けてぜひ頑張ってみてください!

下記のページでは、ほかの級についても紹介しているので是非読んでみてください。

コメント